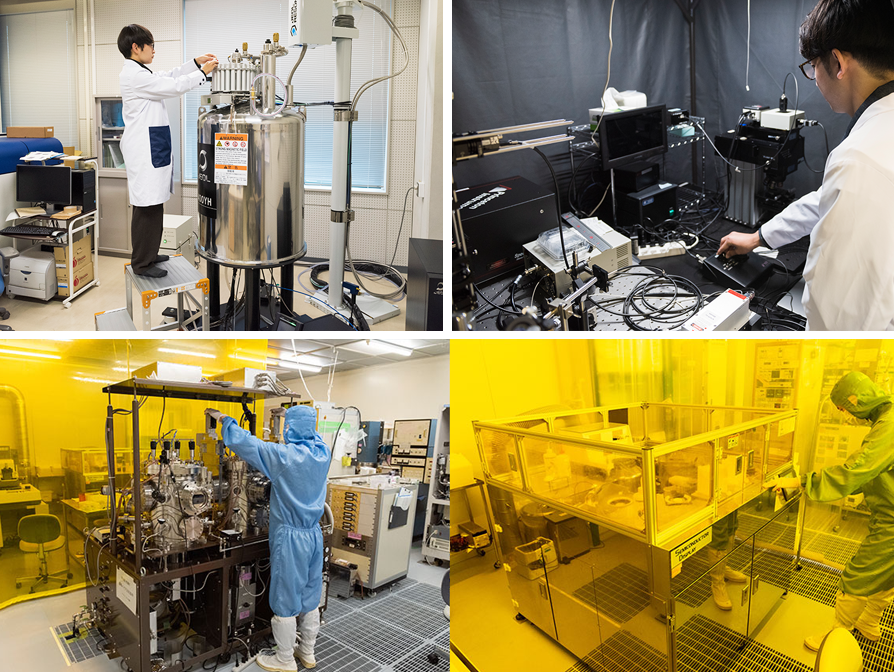

・研究設備が充実しており、試料の作製・観察・測定・評価まで全てが行える。

・新しい組み合わせの材料など、自分だけの新しいものを作り出す楽しさを感じられる。自分のアイデアを形にすることができる。

・和やかな環境の中、発見するプロセスを経験することができた。

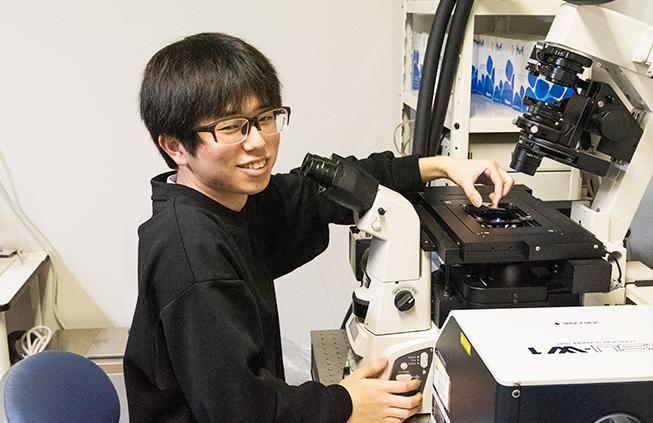

・自分が研究している対象を電子顕微鏡で直接観察できるのが楽しい。

・マテリアルデザイン:身の回りで起こる現象や存在する植物などの特徴を材料開発に応用する技術を学べた。蓮の葉の撥水効果を応用したロータス効果はとても面白いと感じた。

・物理・材料実験:研究室に入ってから使用する機器の基本的な操作方法を学べた。研究に対する意欲が増した。

・デバイス関連の講義は応用に直結していて、将来役に立つと思った。

・分子を設計・組み立て・評価することで「ものづくり」の醍醐味を味わうことができます。

・3年生、早ければ2年生から研究室で実験できるのですが、研究設備がとても充実してます!

・研究室内の設備が充実している。学部生から使用が可能で、意欲的な研究活動の支えになってくれた。

・面白かった講義は化学実験です。授業でやったことを実際にやってみると一味違います!

・化学実験。教授や大学院生の先輩方が実験操作を丁寧に教えてくれました。

・機能材料化学。日常生活に溢れている材料と化学の知識が結びつき、遠く感じていた化学との距離が縮まった。

・生物を分子や情報の視点から理解できるようになり、化学や物理学との接点が見えてきます。

・研究室で最先端の研究に打ちこめる。生物にはわからないことや発展応用の可能性がまだたくさん残っていて、教科書の暗記以上の面白さがわかる。

・教員と学生の距離が想像していたよりもずっと近い。壁がない。

・ゲノム科学。生命の情報が細胞や個体でどのように活用され、どんなふうに変わる可能性があるのか、生物特有の働きを幅広く学ぶことができました。

・細胞生物学をはじめとする生物関連科目すべて。どれも目新しくて興味深かった。

・2年生にやる生物実験では、専門の器具を使って先進的な実験が行えた。とにかく楽しかった!

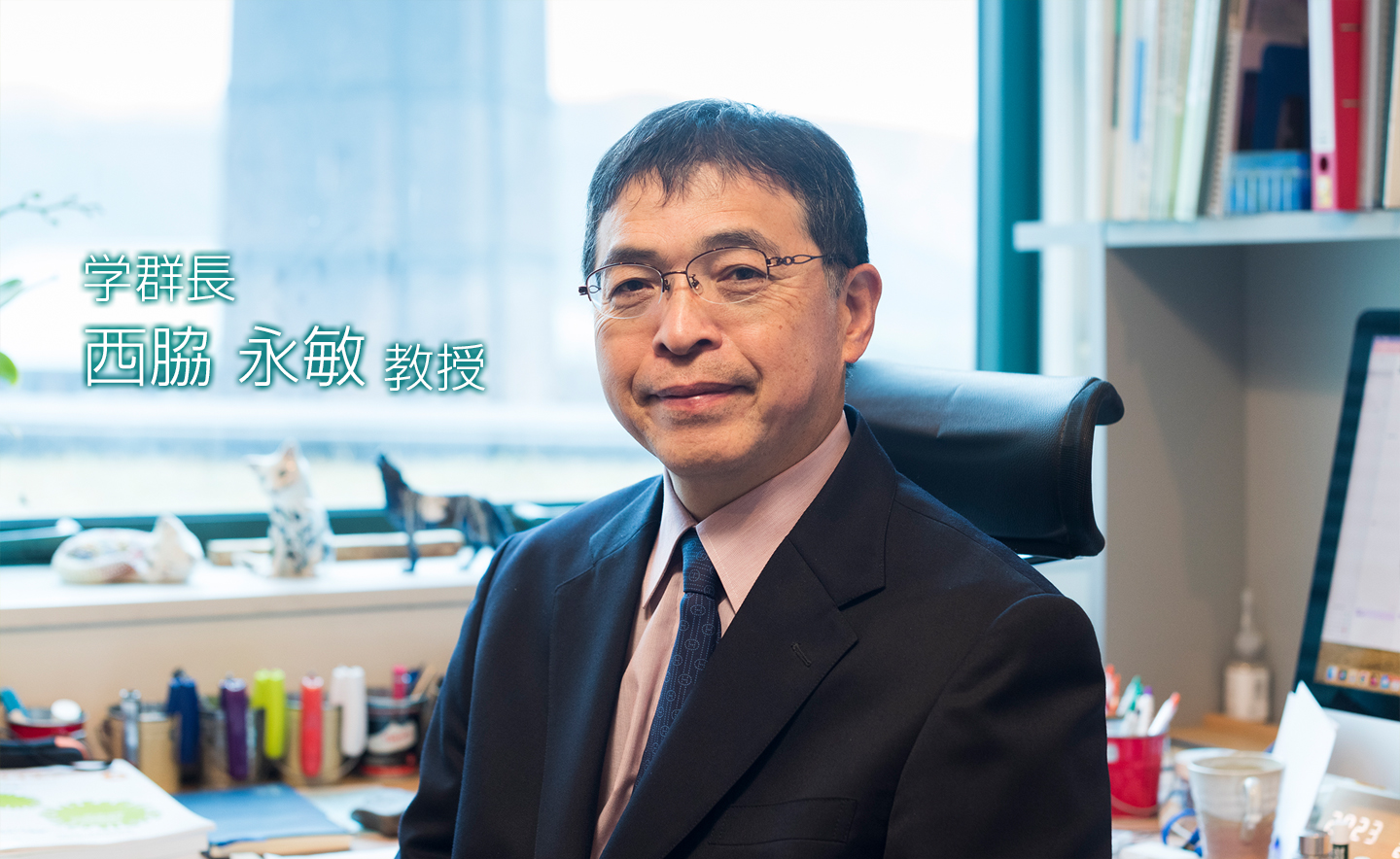

⾃然科学への興味を強靭な科学探求力と先進の技術開発力に成長させて、

未来を切り拓く。

「ものの考え⽅」に焦点を当てる理学的センスと物事の合理的理解に基づいて「社会に役⽴つ技術」を開発する⼯学的センス。理⼯学という学びの領域では、この両⽅を兼備えた「総合力のある⼈材育成」を⽬指します。それぞれの専攻における⾼い専⾨性と幅広い教養とを兼ね備えるのはもちろん、急速に変化・深化する技術に対応できる、理⼯学の基礎をしっかり⾝につけることを⽬指します。

「何かを作りたいという⼯学的欲求だけでなく、「もっとより深く物事の真理を知りたい」という⼈はぜひ理⼯学の道をめざしてください。「⾃然現象の謎を解き、その現象を使って⽣活を豊かにする」、この2つの達成感を⼀度の⼤学⽣活で経験できる。これこそが理⼯学の魅力なのだと思います。また、教育者をめざす⼈も、専⾨的な理科の勉強ができる理⼯学が向いているかもしれません。教え⼦に教科書どおりの理論や法則を教えるだけでなく、それを使って⼈々を幸せにする⽅法まで説くことができるのですから。

求める人物像

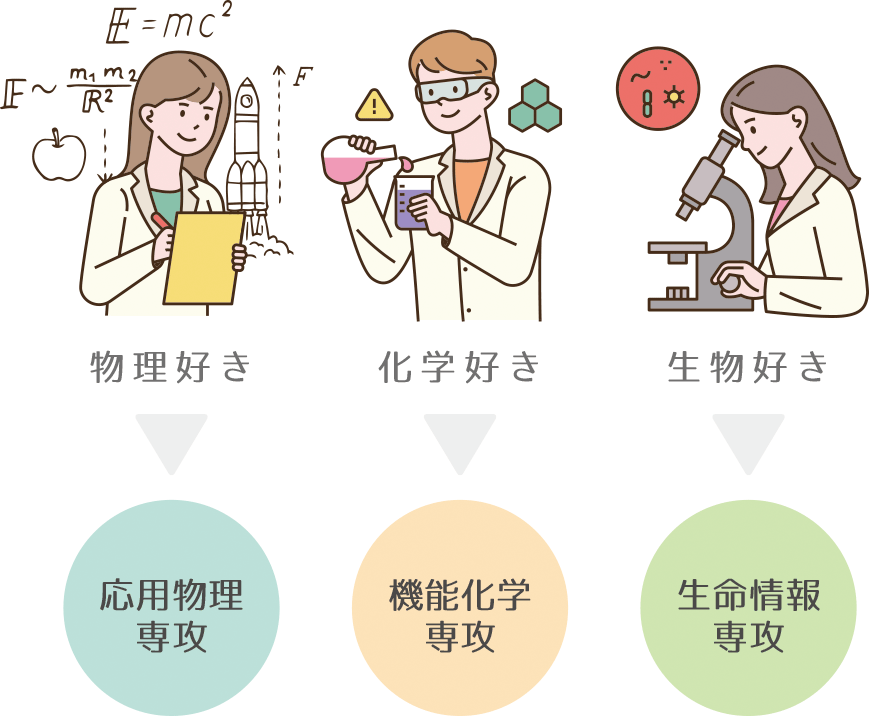

理科好きにはたまらない3つの専攻からなる理⼯学群。

物理好きには「応⽤物理専攻」、化学好きには「機能化学専攻」、⽣物好きには「⽣命情報専攻」がお薦め。

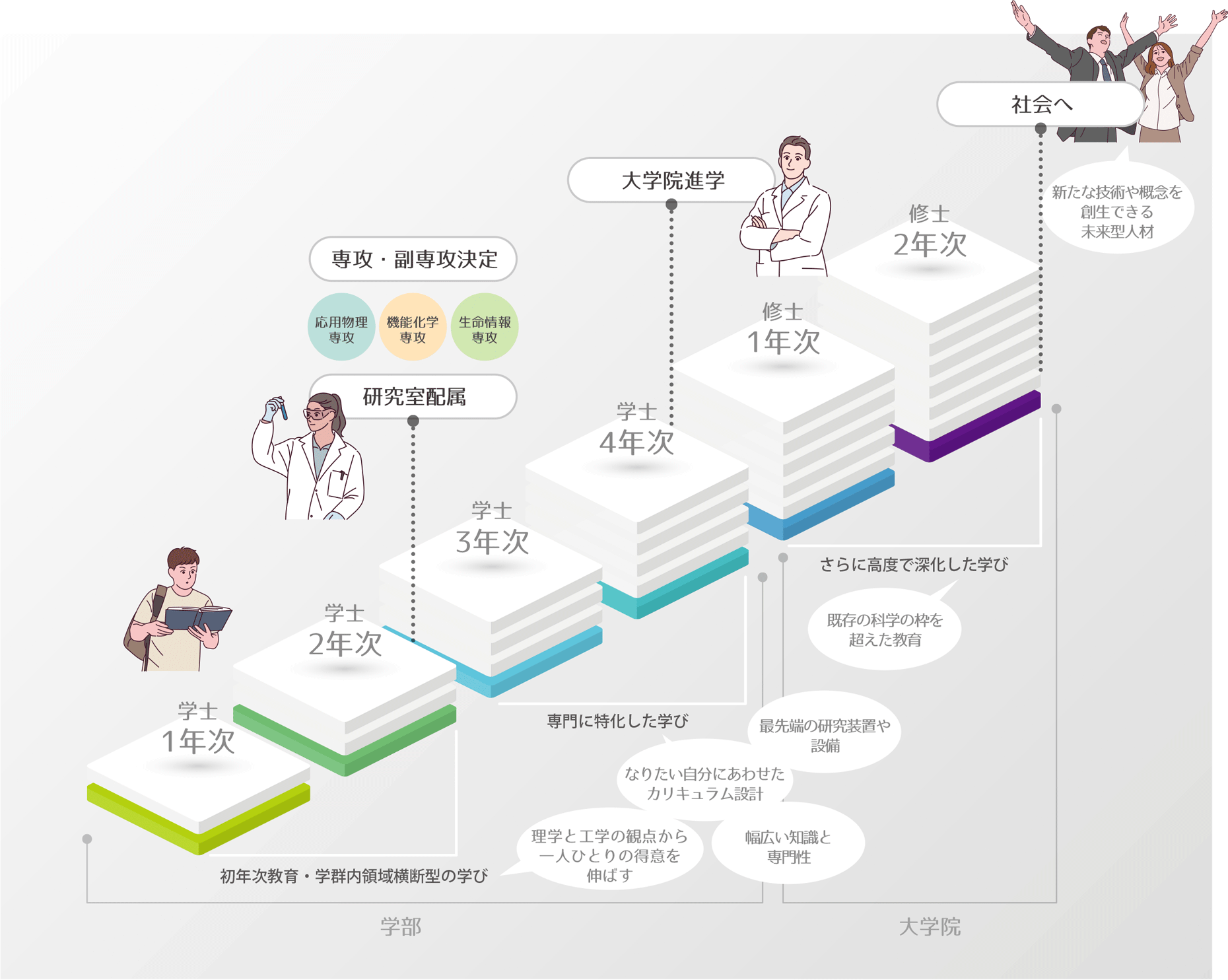

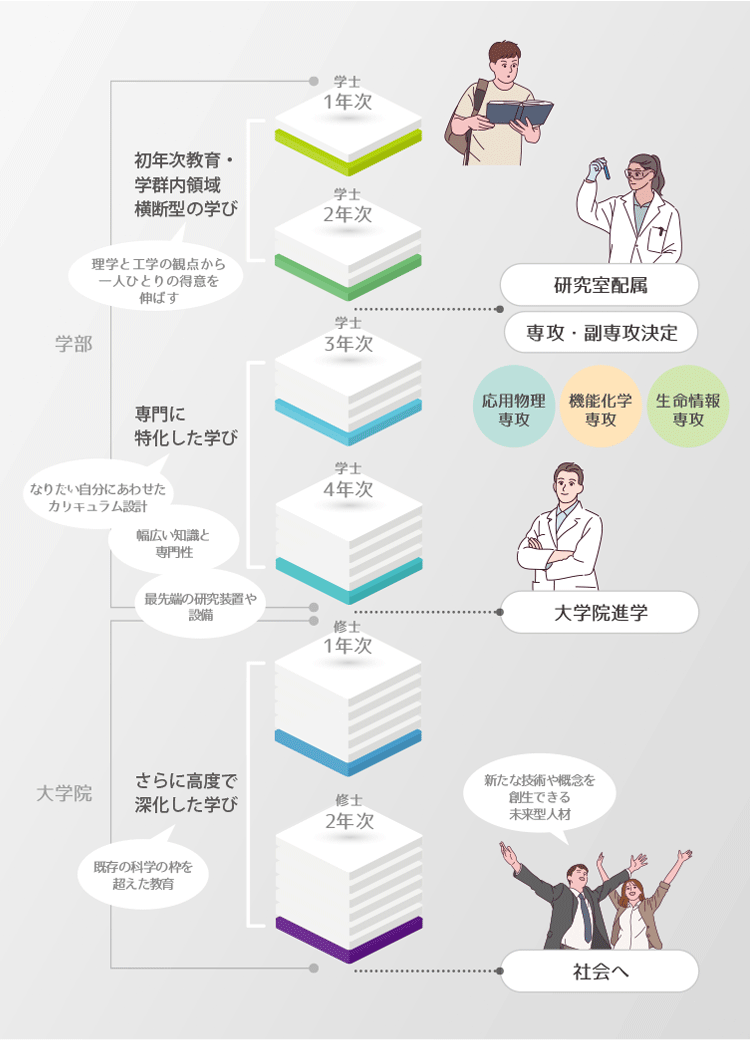

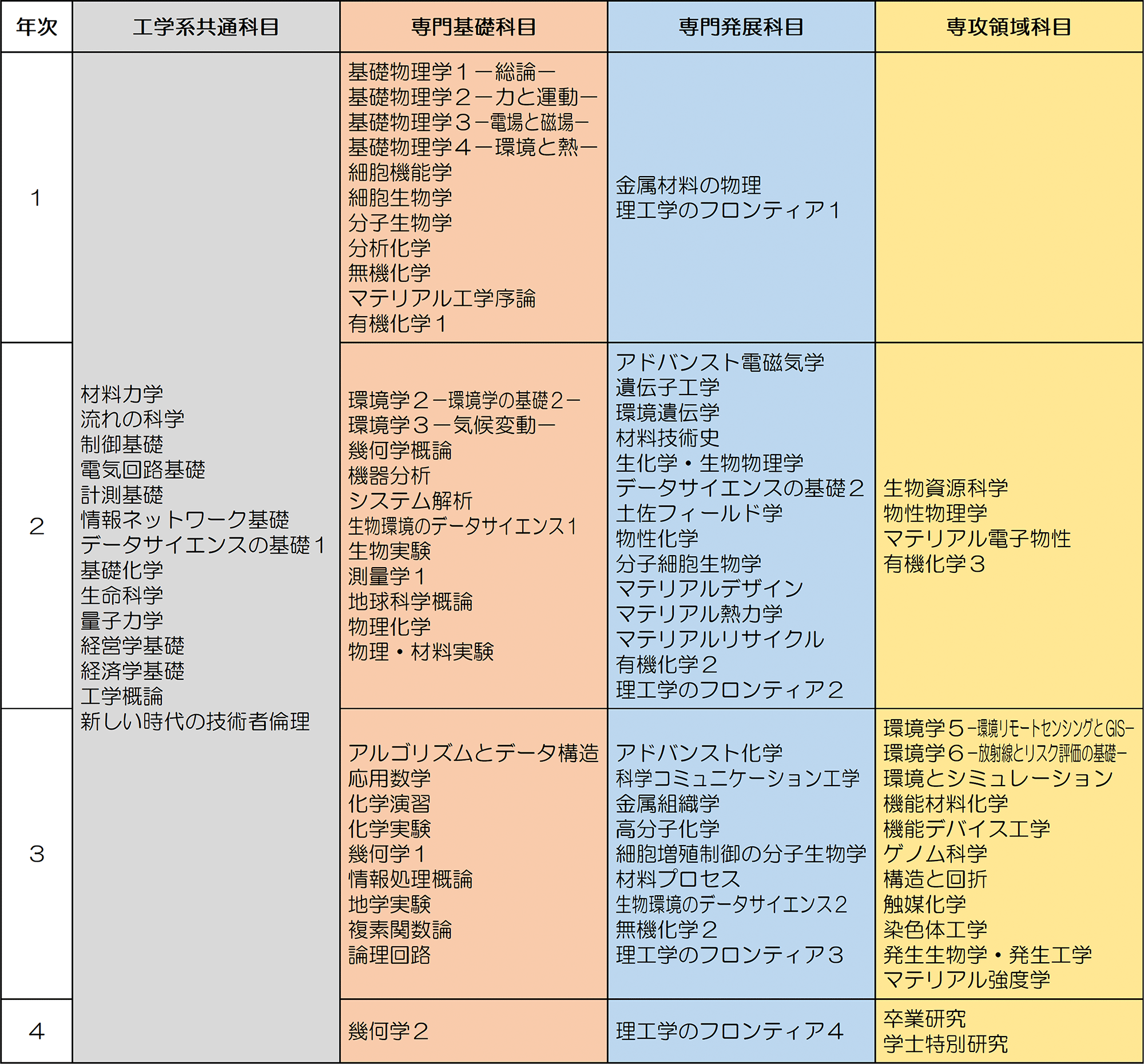

1・2年次は物理、化学、⽣物それぞれの領域の多様な科⽬を横断的に学び、その過程で本当に学びたい分野を⾒極め「専攻」を3年次に決定します。

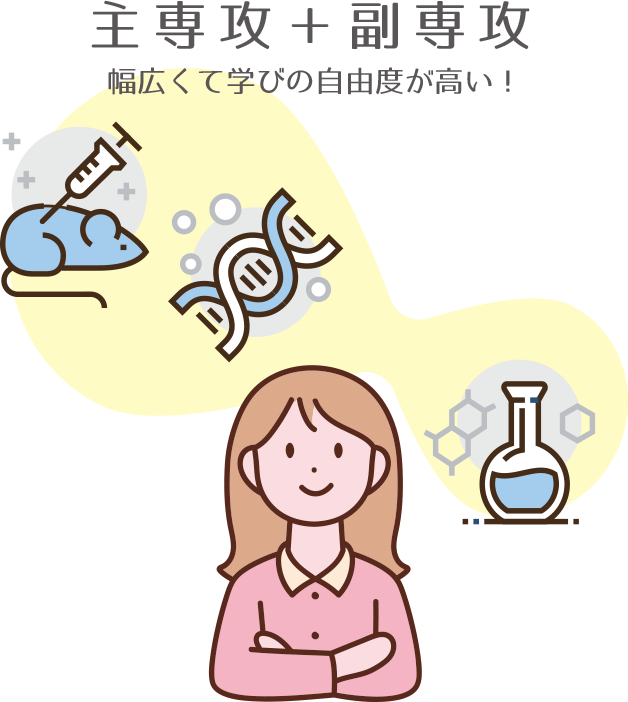

「専攻」はそれぞれの分野における専⾨性を⾝につけるための履修モデルのようなものであり、「専攻」に加え「副専攻」を設定することができます。

将来、技術開発、製品開発などに携わるには、⾃分の専⾨分野だけでなく、関連する様々な理⼯学領域への柔軟な⽬配りが必要とされています。このような最先端の現場のニーズに適合できるよう、専⾨分野を深く極めるとともに興味・希望に合わせて副専攻を選べる、幅広く学びの⾃由度の⾼い「学群・専攻制」が学⽣の皆さんに⼤きなメリットをもたらします。

理⼯学群では⼤学院への進学を前提にカリキュラムが組まれています。学⼠課程の3つの専攻を学び終えると、⼤学院へ進学します。6年間を通じた学びによって、知識をさらに⾼度化し、専⾨性を深めます。研究活動を通じて⾝につけた⾼度な専⾨性やプレゼンテーション能力、研究の⽅法論に関する知識が、将来の可能性や選択肢を⼤きく広げます。

理⼯学群には、様々な種類の最先端装置が多数導⼊されており、それらを積極的に活⽤して世界レベルの研究成果を挙げています。学群学⽣にもそれらを使う機会が与えられています。これらを使って得られる結果をものに、ディスカッションやプレゼンテーションを重ねることで、専⾨性、⾏動力、理論的思考、問題解決能力、コミュニケーション力が培われるよう、実践的な教育が⾏なわれています。そのために、本学群では⼤学⽣活の半分を研究室で過せるよう、⼤学3年次前期に研究室配属を⾏ないます。また、学⽣の⾃学⾃習の場として本学群上級⽣専⽤のスチューデントオフィスを⽤意しています。

学⽣がそして教員が、⾼知にいながらにして、サイエンス、テクノロジー、そして⼈⽂諸科学の世界の最前線を、その最前線を開拓している第⼀線の研究者本⼈から聴くための、学群コロキウム「理⼯学のフロンティア」。豪華な講師陣が、直接、語りかけます。

卒業研究を含め全ての科目は選択制となっています。学生自らが、選りすぐりの科目群から主体的に選択し、自分流の講義スケジュールを組んでいきます。自分の学びをデザインできるのも理工学群の特徴の一つです。

最初は物理・生物・化学・関連科目を広く学び、後に自分に適した専門分野に特化していくカリキュラムなので、自分の専門性・方向性を入学後にじっくりと見極めることができます。

2名の教育講師 (野田利幸、藤井崇)が目的を持った学びの支援や就職活動を強力にサポートします。大学からは高校までとは違い、主体性を持って自ら学ぶことが必要となります。また、一人の殻に閉じ籠らず、学友や教員を巻き込んだ議論を展開することで、より深い理解に到達するのです。教育講師はその手解きを担当します。さらに、就職活動においては、自分のやりたいことを見極めた上で、自己をアピールする技術が必要となります。そこでも教育講師からアドバイスを受けることができます。

2023年4月より理工学群が新たにスタートしました。前身の環境理工学群から「環境」という文字が消えましたが、決して環境をないがしろにした訳ではありません。むしろ、現在では環境に配慮した教育・研究を進めることが当然なので、敢えて環境と名乗る必要がなくなったということです。

学群名称の変更に伴い、専攻も「応用物理専攻」、「機能化学専攻」、「生命情報専攻」に再編しました。各専攻はそれぞれ、物理、化学、生物、数学など、高等学校で馴染みのある基礎科学の上に成り立っています。しかし、これらの分野はそれぞれが別個に存在しているものではなく、互いに密接な関係があります。本学群のカリキュラムは、それぞれを幅広く網羅するとともに、その境界領域も組み込んでいますので、社会の変化に機敏に対応できる人材の育成を可能にしています。ただ、幅広い知識を有しているだけでは、社会で通用しません。いくつかの分野の中で、高い専門性を身に付けて自分の得意とする分野を持つことが必要です。本学独自の「主専攻+副専攻」制がそれに当たります。そして、大学院までの一貫した教育を通じて、「ジェネラリスト的素養を持つスペシャリスト」を養成します。

本学群で学んだ学生は、製造業を中心とする民間企業や研究機関で活躍している人が多くいます。また、研究室教育で身に付けた「ものの考え方」や「問題解決のアプローチの仕方」は、それ以外の職種でも存分に活かされており、公務員や中学校や高等学校の教員なども輩出しています。

理工学とはどのようなものかと言いますと、「理学部の素養を持つ工学部」と言い換えることができます。すなわち、現象の真実に迫る基礎研究(理学)とその成果を活かして社会を創造する応用研究(工学)を基に新たな学問分野、研究分野の開拓を目指すものです。実際に本学群の教員は、理学部と工学部出身の教員がそれぞれ所属していますし、大学や企業勤務の経験者がいます。知の融合、研究分野の融合、その他諸々の融合を、「日本にない大学」と言われる美しいキャンパスで是非とも体感して下さい。