コンテンツをタップで開閉できます

新着情報・トピックス

- 2025/09/07

三輪真梨乃さん(伊藤研D3)が2025年光化学討論会において優秀学生発表賞(ポスター)を受賞 - 2025/08/21–22

林正太郎教授が大学見本市2025 ~イノベーション・ジャパン(於:東京ビッグサイト)に出展 - 2025/07/18

特別講義(16:20~@B107):小西智也教授(阿南工業高等専門学校)「セラミックス蛍光体の発光効率と材料設計」 - 2025/07/16

伊藤亮孝教授、大谷政孝教授、林正太郎教授が、高知工科大学研究本部キックオフシンポジウムにて登壇 - 2025/07/05

本学永国寺キャンパスにて開催された高知化学シンポジウム2025において小野山瑠奈さん(林研B3)が優秀ポスター発表賞を受賞 - 2025/01/29–31

小廣和哉教授、大谷政孝教授が新機能性材料展2025(於:東京ビッグサイト)に出展 - 2025/01/29–31

林正太郎教授が nano tech 2025 第24回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議(於:東京ビッグサイト)に出展 - 2024/12/21

穐山育歩さん(大谷研M2)と濱田紗代さん(大谷研B4)が高知化学会 会長賞を受賞 - 2024/12/13

特別講義(14:40~@B106):櫻井英博教授(大阪大学大学院工学研究科)「スマネンの科学二十余年」 - 2024/12/02

中林真宏さん(林研D2)、樋野優人さん(林研D1)、矢野圭悟さん(林研M2)、桒田隼さん(林研B4)が第14回CSJ化学フェスタ2024において優秀ポスター発表賞を受賞 - 2024/11/24

樋野優人さん(林研D1)が第43回固体・表面光化学討論会において学生優秀講演賞を受賞 - 2024/11/15

特別講演(14:40~@C102):伊藤肇教授(北海道大学大学院工学研究院)「有機固体のメカノクロミズムからメカノケミカル有機合成へ」および学生講演会(12:55~@B104) - 2024/11/15

研究セミナー(14:40~@B101):小野利和准教授(九州大学大学院工学研究院)「分子集積化技術とホスト-ゲスト化学で拓く光電子機能材料の開拓」 - 2024/11/08

特別講義(13:00~@K202):石﨑学准教授(山形大学理学部)「"分散・可溶化"で切り開くエネルギー循環」 - 2024/11/08

有機合成化学協会中国・四国支部第84回パネル討論会「美しき天然物全合成の化学」を本学香美キャンパスにおいて開催 - 2024/11/07

伊藤亮孝教授が2023年度 The Teacher of the Year として令和6年度開学記念日式典にて表彰 - 2024/10/18

特別講義(14:40~@B106):井戸啓彰氏(株式会社特殊製鋼所)「『鋼(はがね)』とともに粘り強く -鋳鋼のことや経営のこと-」 - 2024/09/28

甘中詩乃さん(大谷研M2)が第60回熱測定討論会において京都北山賞(優秀ポスター発表賞)を受賞 - 2024/09/13

樋野優人さん(林研D1)が第34回有機基礎化学討論会において TCI 学生ポスター賞を受賞 - 2024/09/05–06

「+1 Chemistry Match プレシンポジウム」および「+1 Chemistry Match シンポジウム」をそれぞれ本学香美および永国寺キャンパスにおいて開催 - 2024/09/04

研究セミナー(13:00~@A112):片桐洋史教授(山形大学大学院有機材料システム研究科)「分子構造と電子構造の制御に立脚した新規なπ共役系分子の開発」 - 2024/09/04

西脇永敏教授が第28回(2023年度)工学教育賞(功績部門)を受賞

> 過去のトピックス

機能化学専攻について

機能性物質を設計・評価し、『ものづくり』の原点を学ぶ

暗記科目のイメージが強い「化学」ですが、実際には理解し、考え、それを実験で試すことによって結論を導く学問であり、物質を扱う様々な学問に通ずる基盤となるものです。 一見異分野に見える物理学、生命科学とも化学的の視点からコミュニケーションをとることができます。

本専攻では、有機化学、無機化学、物理化学、分析化学から触媒化学や高分子化学などを幅広く学び、化学実験や議論を通じて「研究する」能力を養います。 化学専攻に関連する研究室は5つあり、新たな機能性物質の開発や解析目指した研究を行っています。

将来の展開

化学の知識は物質を扱うあらゆる場面で必要になります。本専攻の学生は、それまでに学んだ事象を化学の視点から眺める力、専門力(実験能力、研究力、論理的思考力、実践力)、コミュニケーション力などを活かして、化学分野のみならず、異分野の研究者、エンジニア、教育者など、さまざまな分野で活躍できる人材として育つと期待されます。

大学院(修士課程・博士後期課程)ではより発展的な内容について学習し、それぞれが取り組む研究もこれまでより高度なものになります。 実験を行うだけではなく、国内外の学会や学術論文による外部発表を通じてプレゼンテーションや議論・討論する能力を養います。

【関連研究室の先輩たちの進路】

大学院修士課程進学、宇治電化学工業株式会社、YAMAKIN株式会社など

大学院博士後期課程進学、三井化学株式会社、大王製紙株式会社、大地化成株式会社(東和薬品グループ)など

大学教員、博士研究員、JSR株式会社など

カリキュラム

2023年度提供科目の一例

分析化学

化学実験を行う上で対象物質の分析は欠くことのできない要素です。化学分析に関する知識や化学量論に基づいた定量的な考え方を身に付け、種々の平衡状態にある化学反応を理解する能力を養います。

有機化学1・2・3

電子の動きを考えることによって、有機分子がどのように振る舞うのか、化学反応がどのように進行するのかを理解し、化学反応は覚えるものではなく考えればある程度予測できるものであることを学びます。

高分子化学

高分子化合物は私たちの生活に最も身近な物質であり、様々な場面で機能材料としての重要な役割を果たしています。その種類や合成法に加え、分子量が大きくなることによって現れる高分子ならではの挙動について学びます。

化学実験・化学演習

実験は化学の基本です。実際に手を動かしてみないとわからないこと、教科書に載っていないことを数多く学ぶことができます。並行して演習問題に取り組むことにより、教科書で学んだ知識の定着を図ります。

研究環境

関連の深い研究室と研究設備

| 研究室名 | 所属教員 | 研究室ページ |

|---|---|---|

| 光機能化学研究室 | 教授 ・ 伊藤 亮孝 | 研究室ウェブページ |

| 機能性ナノマテリアル研究室 | 教授 ・ 大谷 政孝 | 研究室ウェブページ |

| 有機-無機ハイブリッド材料化学研究室 | 教授 ・ 小廣 和哉 | 研究室ウェブページ |

| 有機合成化学研究室 | 教授 ・ 西脇 永敏 | 研究室ウェブページ |

| 機能性高分子化学研究室 | 教授 ・ 林 正太郎 助教 ・ 松尾 匠 |

研究室ウェブページ |

超伝導核磁気共鳴装置

JEOL, JNM-ECZ400S

磁場環境下で電磁波を照射することにより原子のおかれた環境や運動状態を評価するための装置です。特に有機化合物や高分子化合物、金属錯体の構造決定に活躍しています。

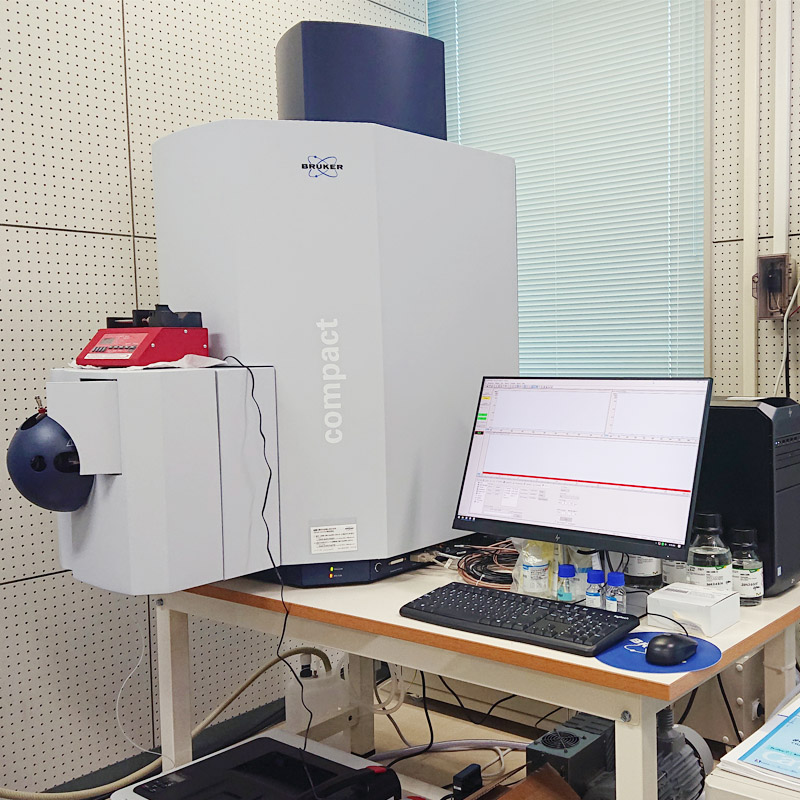

直交飛行時間型質量分析計

Bruker, compact QTOF

エレクトロスプレーイオン化(ESI)法または大気圧化学イオン化(APCI)法を利用して対象分子の質量を測定する装置です。高分解能測定により物質を構成する元素の種類や部分的な組成まで知ることができます。高分子などのより大きな分子を評価する際には、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)法による装置を使用します。

単結晶X線構造解析装置

Rigaku, XtaLAB Synergy-S/Mo

原子が規則的に配列している単結晶試料に様々な角度からX線を照射し、その三次元的な散乱パターンから原子の空間配列を決定する装置です。その結果として、対象化合物の立体的な構造や化合物の結晶内における配列といった情報を直接視ることができます。類似の装置として、粉末試料を対象とする粉末X線回折装置も使用しています。

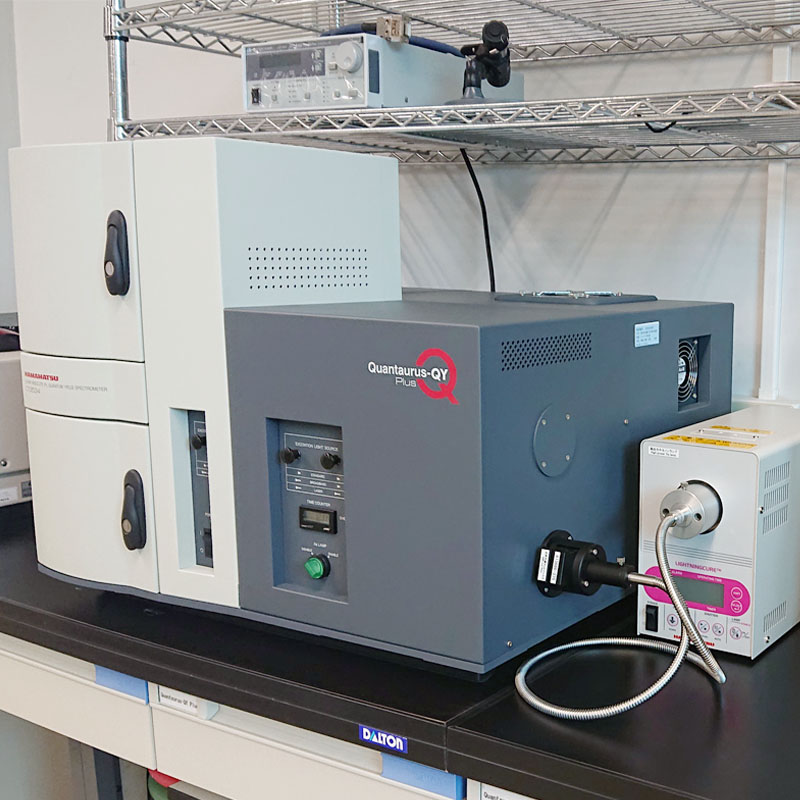

絶対発光量子収率計測装置

Hamamatsu, Quantaurus-QY Plus

試料からの発光の量子効率を決定する装置です。溶液や薄膜、粉体など、さまざまな形態の発光材料の物性を評価することができます。また温度可変ユニットを使用することによって室温以上の温度領域や液体窒素温度(77 K)における発光量子収率も決定できます。